この度、日本臨床臨床エンブリオロジスト学会の学術集会は第30回大会となりました。

昨年までは年明けの週末に開催されていましたが、今大会からは世の中の働き方改革の流れを受けて、初の平日開催でした。

私は運営側としての参加になるため、前日の1月8日の夕方の打ち合わせから現地入りしました。今回の私の主な仕事は、セミナーコースの座長と学術集会の講演の座長で、4人の先生を担当しました。セミナーコースの3人のテーマは統計学であったため、12月からメールとzoomで打ち合わせを開始し、直前まで講演内容を読み込んで理解して臨みました。入念に準備していましたが、演者のうちの最初の方が講演時間に遅れるというトラブルもありました。発表の順番を入れ替えて、なんとか時間内に運営でき、その夜の会長招宴では笑い話のひとつになりました。

今回の学会のテーマは原点回帰であり、1992年に世界で初めて顕微授精を報告されたコーネル大学のパレルモ先生が講演のために招待されていました。そのパレルモ先生と握手して頂けたのは、ものすごく感激しました。

2日間を通じて、学問的に非常に知識を得たことはもちろんのことですが、学術集会の看板から気づいた方もいるかもしれませんが、「胚培養士ミズイロ」の作者である漫画家のおかざき真里先生のランチョンセミナーが企画されました。この漫画は今回の大会長である水田先生が所属するリプロダクションクリニック大阪・東京に取材にして作られているものです。おかざき先生はもともと大手広告代理店でCMを作るお仕事をされていたそうで、15秒のCMを作るのに、2年前から取材をするというお話は素人であるわたしには非常に新鮮でした。ミズイロの絵コンテの作成過程や言葉の言い回しのチェックの話も興味深く拝聴しました。胚培養士という職業が世の中に広まるきっかけとなっていると思います。今後、ドラマ化の話もでているとのことでしたが、そのときに「メディア化したときにどこまで誠実に作っていただけるか」という点を心配されていました。

他の施設の方とも情報交換ができたので、よい刺激となりました。2025年もモチベーションアップして取り組んでいきたいと思います。

かなり時間があきましたが、書こうと思いながら今になりました。

2024年1月に日本臨床エンブリオロジスト学会としての最後の認定試験を行いました。高度生殖補助医療で培養業務を行う胚培養士の認定資格には、日本臨床エンブリオロジスト学会が認定する「臨床エンブリオロジスト」と日本卵子学会が認定する「生殖補助医療胚培養士」の二つがありました。この度、その資格が日本卵子学会が認定する生殖補助医療胚培養士に統一されました。統一されたことのメリットとしては、これから胚培養士を目指す方がどちらの資格を取得すればよいのか迷う必要がなくなります。将来的に胚培養士が国家資格化になるためには、複数の学会認定資格が存在することは国からすると好ましいことではなかったようです。ただ、よいことばかりではありません。臨床エンブリオロジストは筆記試験・面接に加えて、顕微授精と胚の凍結および融解の動画審査を行っていましたが、生殖補助医療胚培養士には動画審査はありません。統一された資格に動画審査を導入することはは残念ながらできませんでした。

私は認定資格委員であったため、認定試験の前日から現地入りして、会場設営から行いました。当日朝は受付を行い、面接官を担当しました。面接ではエンブリオロジストとしての将来像、自分の成績、日常業務のことなどを質問するのですが、今回私は胚培養士どうしのコミュニケーションとチームワークについての質問をしました。胚培養士は主に培養室という限られた場所での業務となるので、人間関係が重要になってきます。今回は最後の試験であったため、新人の方よりはベテランの方が多かったようで、それぞれの施設の規模などにより違った返答があり、こちらとしても参考になることもありました。

動画審査は、事前に2個の卵子に対する顕微授精と1個の胚凍結と融解の動画を送って頂いて審査します。ストップウォッチを片手に一時停止したり巻き戻したりしながら繰り返しチェックして、コメントも書きます。この動画審査をしていて思うことは、やはり施設によって細かいやり方が異なっているということです。

無事に今回の試験が終わり、臨床エンブリオロジストの最後の認定者が誕生しました。日本卵子学会のみに所属している胚培養士の方が多いのが現状ですが、私の個人的な意見としては、臨床エンブリオロジスト学会にも参加して頂いている方は技術に誇りをもっているマニアだと思っています。

学会の記事については、また後日ということで

しばらく前のことになりますが、明日からGWで少し時間ができたのでブログを更新したいと思います。

2月に佐世保市医師会館で小樽市立病院の金内優典先生をお招きして講演会が開催されました。金内先生は私が山口大学から長崎大学へ移動した半年後ぐらいに北海道大学から長崎に赴任され、数年間ご一緒に働かせて頂きました。ご専門は婦人科腫瘍で、私が婦人科病棟医長をしていたときに、治療方針に悩む症例を多く相談させて頂き、非常にお世話になりました。

講演のお題は「ガイドライン世代」についてでした。私が医師になった20数年前ぐらい前は、日常診療に対してのガイドラインはなかったと思います。しかし、現在では、学会などから各種のガイドラインが発刊されており、それが数年毎にアップデートされていきます。今ではガイドラインの推奨グレードの高い医療は必ず行い、推奨グレードの低い医療は症例や状況、施設の規模や設備等に応じて行われているのが主流のようです。一見すると、そのガイドラインを熟読して、その通りにやっていればよさそうですが、実際の医療現場ではそうはいきません。医師には適切な判断能力や最新の医療知識が求められます。

生殖医療においては、不妊治療の保険適応を前にした2021年11月に日本生殖医療学会から生殖医療ガイドラインが発刊されました。現在の生殖医療の現場では、このガイドラインに基づいて診療が行われています。しかしながら、中には海外の状況と比べると異なっており、日本特有の事情がみえる事柄もあります。不妊治療が保険適応となり、2年が立ちました。保険医療を中心とした医療を行い、その中で結果がでるように最善をつくしていますが、これができたらいいのにということがいくつかあります。保険医療は2年ごとに見直しが行われるので、2024年6月からの変更で解決されることもあります。各施設で考え方が異なるため、同じガイドラインに沿って保険診療を行っても、やり方はそれぞれで行われているのが現状であり、標準化というのは難しいようです。

まとまりのない話となりましたが、ガイドラインについて向き合うよい機会となりました。

1月のことになりますが、長崎県生殖医学セミナーに参加してきました。

私の恩師である、山口大学産婦人科の杉野法広教授が長崎で講演されることになり、長崎大学の三浦清徳教授から声をかけて頂きました。会場は出島メッセ長崎でした。新幹線ができて長崎がほんとに近くなりました。武雄から長崎までは20数分で、駅からすぐのすばらしい立地です。

まず、長崎大学の原田亜由美先生が経腹的な子宮頸管縫縮術について講演されました。通常、子宮頸管縫縮術は子宮頸管無力症の方に行われる手術であり、経腟的に行われます。しかしながら、子宮頸がん検診に異常があり、その診断および治療として子宮頸部円錐切除術を受けられた方の中で、子宮頸部が非常に短くなる場合があります。その場合、経腟的に子宮頸管縫縮術を行うことが非常に困難になるので、経腹的つまりお腹の中から子宮頸部を縫縮します。私が長崎大学病院にいた頃は開腹手術で行われていましいた。しかし、今では腹腔鏡手術で行われており、妊娠中の患者さんの負担軽減につながっています。特殊な手術であり、全国的にみてもどこの病院でも行われているわけではありません。当院からも佐賀県の方をおひとり紹介させて頂きました。

続きまして、杉野教授の講演は、AIを用いた産婦人科診療についてでした。

子宮筋腫の方のMRI画像とAIを組み合わせ得ることで、子宮筋腫のタイプ(組織型)を推定することができるそうです。

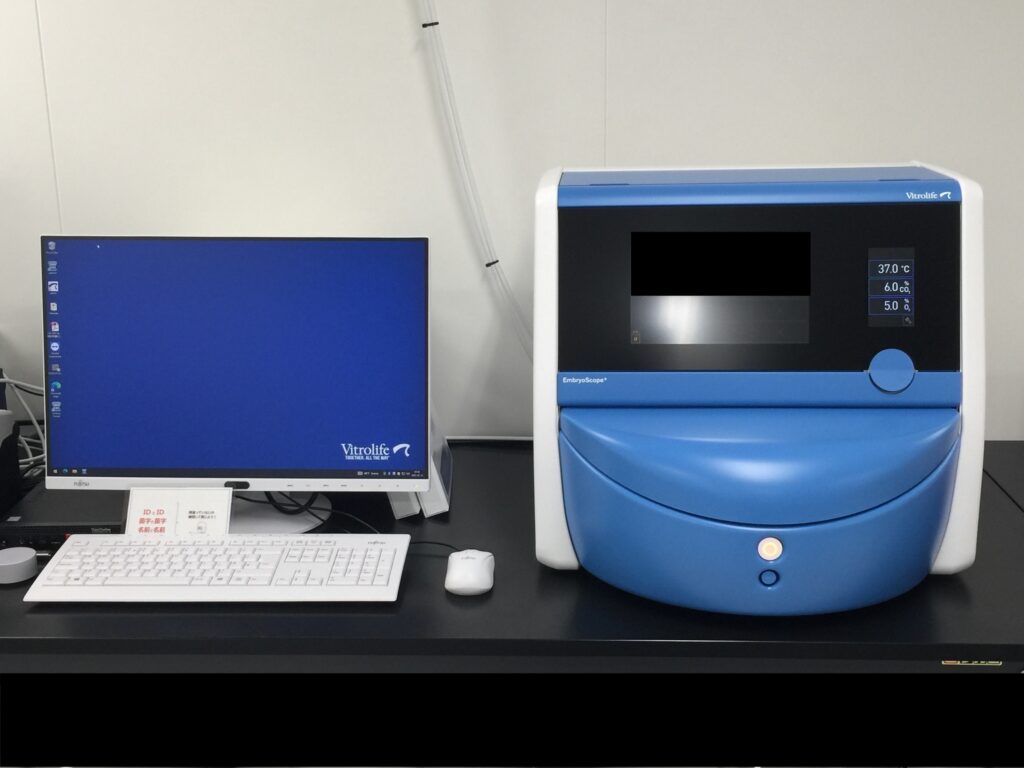

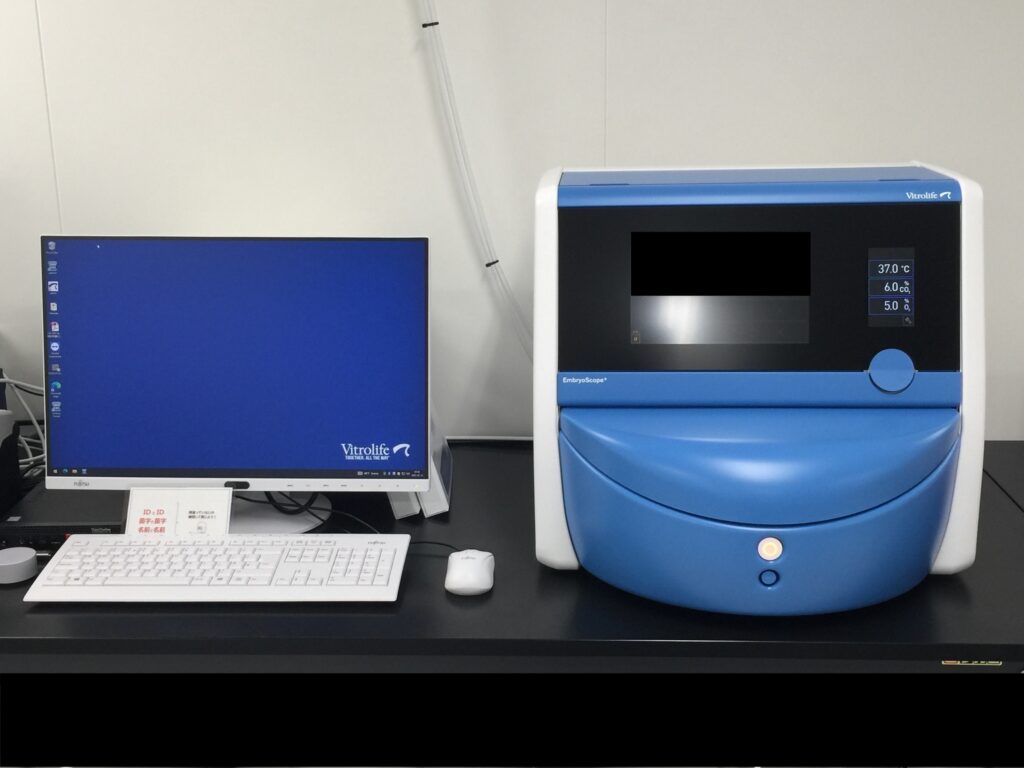

また、生殖医療分野では、受精卵を培養するために用いるタイムラプスインキュベーターにAIを組み合わせることで、正常受精卵を予測することを目指しているそうです。当院が先進医療として導入しているタイムラプスインキューベーターもAIを搭載していて、従来のガードナー分類に加えて、AIによる「iDAスコア」による評価を行っています。これは、胎児心拍予測モデルなのですが、どの項目をどういうふうに評価しているかは公表されておらず、ブラックボックスです。

他には、妊娠中に血圧が上昇する妊娠高血圧症候群のリスクを予測するAIモデルも開発されているとのことでした。

しっかりお勉強した後は、食事をご一緒させて頂きました。

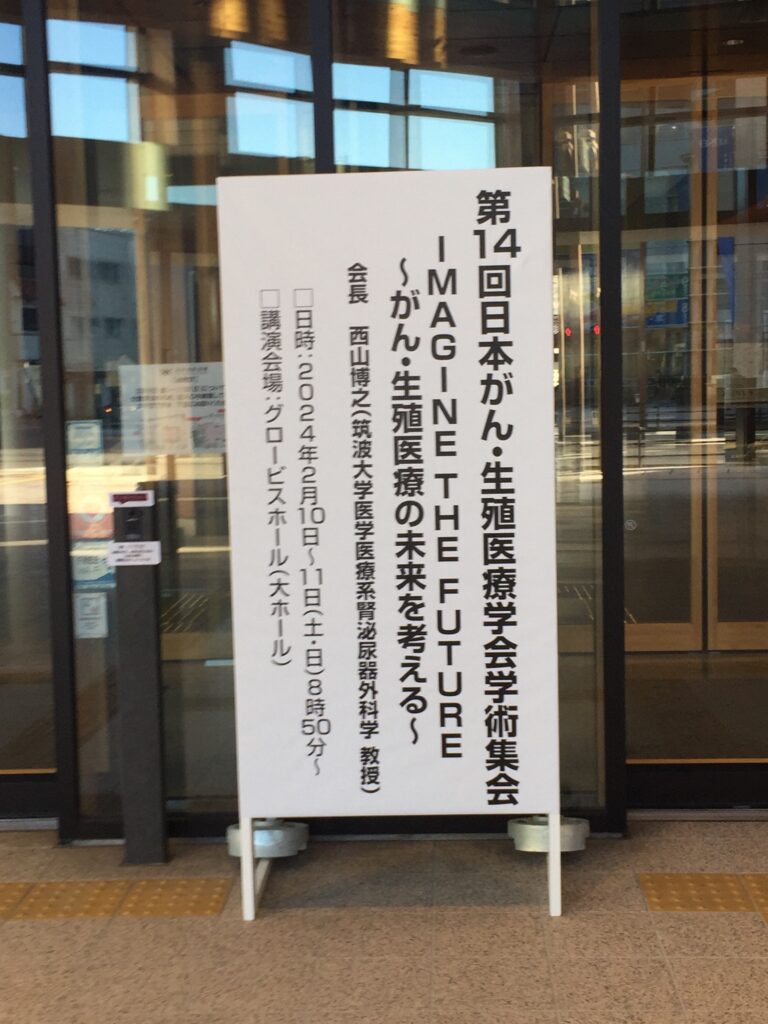

先月のことになりますが、2月11日に水戸で開催された日本がん・生殖医療学会に参加してきました。

当院は生殖医療、いわゆる不妊治療を専門とするクリニックですが、がん患者さんの生殖機能を温存する妊孕性温存も行っています。実際には、抗がん剤治療や放射線治療の前に未受精卵子凍結、胚(受精卵)凍結、精子凍結を行います。不妊治療とは異なり、急に連絡があり対応していくことになります。排卵誘発法もランダムスタートといって、月経開始からではなく月経周期のどこからでもランダムに排卵誘発を開始します。そして、約2週間後に採卵を行います。がん生殖医療の特に重要なポイントはカウンセリングです。がんと診断されて不安など気持ちの整理がつかない状況で、さらに妊孕性の低下する可能性があると告げられ、短い時間で妊孕性温存を希望するかを決断しなければなりません。がん診療施設と生殖医療施設との連携が非常に重要となり、その専門スタッフの育成が各施設で急務となっています。今後、妊孕性温存を行う施設認定の要件として、日本がん・生殖医学会が認定している「認定がん・生殖医療ナビゲーター」の資格認定者が勤務していることが必要になります。私はその資格を数年前に取得していますが、更新のためには定期的に講習を受ける必要があります。学会での講習の受講もその要件のひとつになります。

今回の収穫は大きくふたつありました。ひとつは、診療でなやましいと思うことは他の施設でも同様の事例があり、自分たちの施設だけではないと思えたことです。参考にできることもあり、このような専門的な学会に参加する意義を再確認できました。ふたつめは、弁護士の先生の講演でした。がん生殖医療だけではなく、不妊治療にもいえることですが、治療への同意についてです。診療の中で同意書を頂くことは多いのですが、なかには忙しさのあまりに同意書をとらずに問題となり、訴訟になったケースがあるそうです。1件は私もニュースで知っていたのですが、実は他にもう1件あったそうです。同意書へのサインは本人の直筆であることが重要であるため、今後当院では同意書を改定し、自著という記載を追加することにしました。

ちなみに、資格更新のための講習の単位申請のために必要なキーワードは、「水戸黄門」と「納豆」でした。