この度、こども家庭庁のホームページで不妊治療を実施している医療機関が検索できるようになりました。

https://funin-fuiku.cfa.go.jp/clinic/

検索項目は、「都道府県から」、「治療内容から」、「その他の条件から」にわかれています。ちなみに、その他の条件には駐車場があるかという項目が含まれています。都会と地方の違いもあるでしょうし、実際の交通アクセスによる通いやすさも重要だからだと思われます。

当院は主に佐賀県と長崎県の患者さんが来院されているので、都道府県検索で佐賀県と長崎県の条件で検索すると当院含めて医療機関が2件ヒットします。2023年の7月にアンケート調査があり、対象は保険診療として生殖補助医療を実施している施設となっていました。しかしながら、すべての施設が回答しているわけではないようです。

内容についての補足事項としましては、治療実績は「2021年1月から同年12月までの期間に、治療開始時点において35歳から40歳未満である女性に対して実施した治療成績を記載して下さい。」となっていました。当院では新鮮胚移植は行っておらず、採卵して胚盤胞で凍結を行い、その後に融解胚移植を行っています。そのため、34歳以下の方、40歳以上の方の治療成績は含まれていないことにご注意下さい。一方で、来院患者情報は治療を受けられたすべての患者さんが含まれていますので、ご参考になると思います。

このアンケートのよい点のひとつは、各施設の治療方針を記載できることだと思います。不妊治療が保険診療となり、診療できる範囲は決まっていますが、各施設によって理想と考える治療が異なるため、治療方針もさまざまです。当院の治療方針をしっかりと提示させて頂いたので、よい機会と捉えています。今後の2年に1度の保険診療の改定であったり、先進医療が将来的には保険になる可能性がある等の動向によっては、また治療方針が変更になることもあるかもしれませんが、保険診療がメインになってしばらく経過し、現在の方向性としは定まってきたと思います。みなさまの医療機関を選択する一助となれば幸いです。

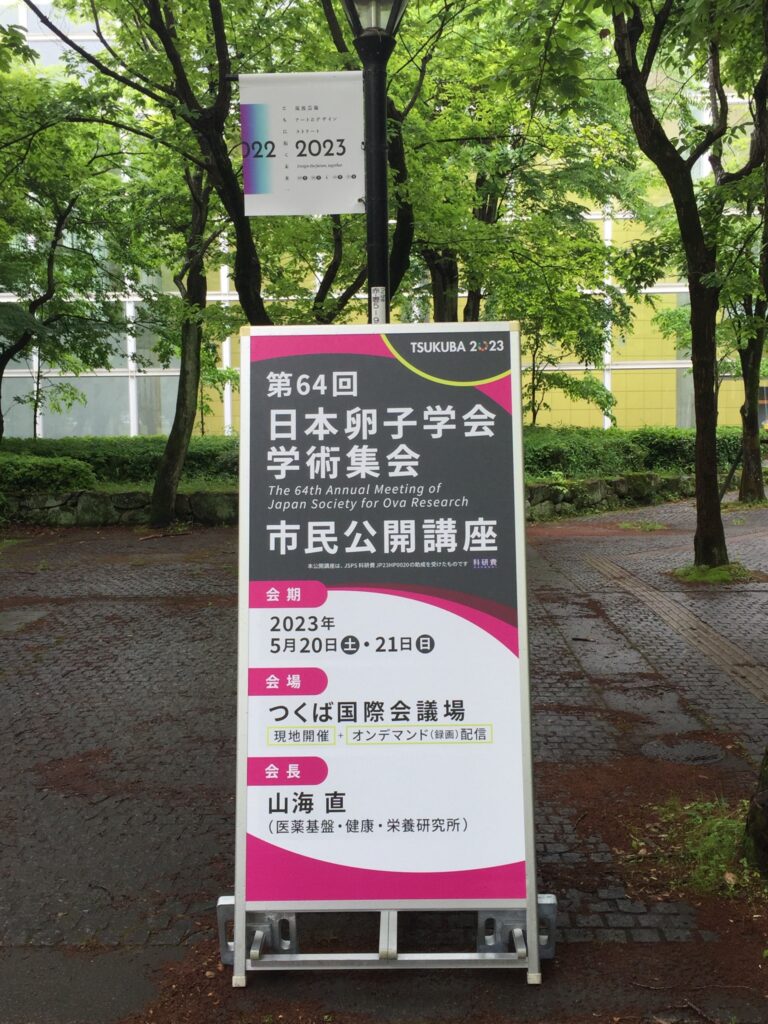

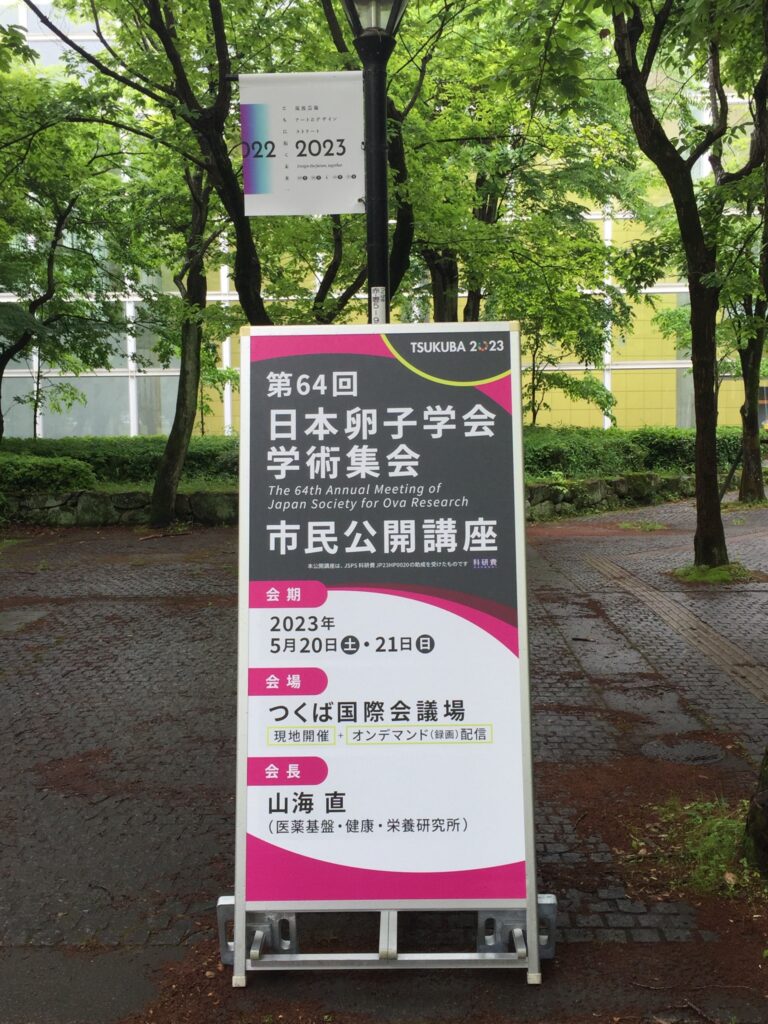

5月20日と21日は日本卵子学会に参加してきました。

はじめてつくばに行ったのですが、ちょっと遠かったです。

学会会場には、つくば駅からまっすぐに道が整備されていて、近くに公園などもありきれいな街でした。

講演は基礎系の内容が多く、しっかりとお勉強をしてきました。

今回初めて学会に参加する新人胚培養士にはむずかしかったかなと思っていましたが、後日に提出してもらったレポートをみると、ミトコンドリアの講演が最も興味深かったようであり、しっかり理解できていたようです。

また、他施設の方々と情報交換をすることができ、非常に有意義な時間を過ごせました。今回の学会は後日オンデマンドもあったのですが、やはり現地参加にして正解だったようです。

今後、当院も新しいことを導入する予定ですので、少しでも治療成績の向上につなげていきたいと思います。

土曜の午前の診療が終わり、お昼からは地元医師会のコロナワクチン接種に行ってきました。

もちろん、ワクチンを打つ側としての参加です。

現在の接種対象者は、初回の方から5回目の方までいらっしゃるので、ワクチンの種類を間違わないように時間を分けて行われました。

小児の接種をしているときに、見覚えのあるお母さんだと思っていましたが、実は私がワクチンを打ったお子さんは当院での治療によって生まれたお子さんでした。もう2歳になるそうです。

以前は凍結胚の更新のときにお子さんを一緒に連れてこられて、だっこさせてもらったり、一緒に写真をとったりすることがありましたが、現在当院ではお子さん連れでの来院ができないため、お手紙に同封される写真や年賀状の画像をみて癒やされています。

自分の日常の診療が世の中の役に立てているんだと実感でき、これからも頑張っていこうと思います。

2023年4月1日以降に治療を開始した方を対象として、長崎県から不妊治療に関連する先進医療への助成が始まりました。

詳細については、長崎県のホームページをご参照下さい。

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/boshi-hukushi-hoken/funin-ninkatsu/funinchiryo/607336.html

昨年、長崎県から当院へ不妊治療の助成に関するアンケート調査がありました。当院は佐賀県の施設ですが、半数以上の方が長崎県から来院されています。以前から県北の方は多かったのですが、最近では大村や諫早からの方が多く来院されるようになりました。長崎県もこれまでの助成制度などによって、その実情を理解されているようです。

当院では以下の5つの先進医療を実施しています。

- 培養器から取り出すことなくストレスフリーで受精および発育を観察することができる「タイムラプス」

- 顕微授精のときに、精子を高倍率で拡大して形が良い精子を選ぶことができる「IMSI」

- 顕微授精のときに、ヒアルロン酸に付着する機能が良い精子を選ぶことができる「PICSI」

- 胚移植が繰り返し不成功のときに、子宮の中の環境を評価することができる「子宮内フローラ検査」

- 胚移植が繰り返し不成功のときに、着床の窓にずれがないかを評価することができる「ERPeak検査」

この助成により、治療を受ける方の負担が減り、不妊治療がより受けやすくなると思われます。

先日、本屋さんに行ってきました。

最初は勘にまかせて探していましたが、2周しても全くみつけることができずに検索機の力をかりることにしました。

「胚培養士」とキーワード検索すると、ヒットした書籍は2つ。

「胚培養士の出番です!」と「胚培養士ミズイロ」です。

「胚培養士の出番です!」は日本臨床エンブリオロジスト学会の理事長を10年務められた胚培養士のレジェンドである沖津摂先生の書籍です。高度生殖補助医療に欠かすことができない職種である胚培養士(=エンブリオロジスト)について詳細に書かれています。胚培養士という職業について興味がある方はぜひ読んでみて下さい。

しかし、今回の目的は「胚培養士ミズイロ」でした。

地元の医師会の内科の先生から「最近胚培養士を題材にしたマンガがあるんだけど知ってますか?」と教えて頂きました。さっそく読もうを思いましたが、週刊誌を毎週読むのはハードルが高く、単行本がでるのを待っていました。

胚培養士が主人公で、とあるリプロダクションクリニックを舞台に胚培養士の日常を最近のトピックスを交えて描写してあります。すべてがハッピーエンドではないところにリアルを感じます。

昨年から不妊治療が保険適応となったこともあり、胚培養士という職業が社会的に注目されてきたことを反映しているのだと思います。しかしながら、胚培養士という職業は国家資格ではなく、日本卵子学会と日本臨床エンブリオロジスト学会のそれぞれからの認定資格です。今後、胚培養士という職業の社会的な地位が向上するように、私も両学会で活動を行っています。